Due saggi per il risveglio dell'Europa

Due piccoli volumi (1) sono apparsi di recente, dedicati a due argomenti apparentemente lontani l’uno dall’altro ma che, in realtà, hanno più di una cosa in comune.

Il primo è opera del noto storico, sociologo e filosofo francese Jacques Ellul (1912-1994) e ha come tema il (difficile) rapporto fra islam e cristianesimo; l’altro è un vibrante invito che un giornalista tedesco, direttore di un programma d’informazione della televisione tedesca, Peter Hahne, rivolge ai suoi contemporanei affinché riconoscano e affrontino il problema dei mali della società opulenta post moderna e post sessantottina, un invito che condensa nello slogan: «la società del divertimento è finita».

1. Si tratta di due brevi testi, che sanno più di pamphlet o forse di appelli a una presa di coscienza pubblica, che non di saggio vero e proprio, entrambi però tutt’altro che privi di fondamento documentario.

E l’elemento che li accomuna è la conclusione generale, pur fatta in tempi diversi e con un diverso oggetto immediato, che siamo alla fine di un ciclo di civiltà e stiamo entrando in un nuovo mondo, molto meno limpido e rassicurante — ovviamente, non in sé e per sé ma solo nella prospettiva di riuscire a comprenderlo — di quello del secondo dopoguerra e della Guerra Fredda. Non sembri paradossale: almeno, quando gli europei temevano di vedersi piovere sulla testa qualche missile atomico sovietico sapevano di essere in un grave pericolo e il nemico era ben chiaro dove fosse. Oggi, al contrario, senza avvertenza e senza sapere mai chi sia e chi lo ha mandato, possiamo incontrare chi ci uccide sul percorso verso l’ufficio, alla mattina, come è successo a Madrid…

Oltre all’analoga valutazione di una situazione li lega anche il fatto che i due autori sono entrambi uomini di fede cristiana evangelica, anzi entrambi teologi all’interno delle rispettive comunità, la Chiesa Riformata di Francia per Ellul — che è stato discepolo di Karl Barth (1886-1968) — e la Chiesa Evangelica Tedesca per Hahne — della quale il giornalista è membro del Consiglio nazionale, e per la quale ha scritto diversi testi letterari di introduzione alla Bibbia. Questo connotato, che traspare in diversi punti, potrebbe forse bloccare il lettore cattolico. Tuttavia va tenuto conto che, mentre esso non inficia la bontà delle argomentazioni, che risultano valide erga omnes, segnala altresì che la presa di coscienza della crisi attuale è viva — potremmo dire, con una punta di bonaria polemica: la crisi è così grave che anche i protestanti iniziano a reagire… — anche nel mondo cristiano-evangelico, assai più secolarizzato rispetto al nostro, all’interno di comunità religiose di norma poco propense a denunce pubbliche di pericoli per la fede, anzi tradizionalmente ligie, se non organiche, allo Stato nelle diverse epoche.

2. In Islam e cristianesimo. Una parentela impossibile sono raccolti — attingo alla Premessa bio-bibliografica di cui è autrice Dominique Ellul, la figlia (pp. 29-37) — due testi di Ellul. Il primo, scritto nel 1991 e rimasto inedito, porta il titolo, assai evocativo — rimanda a I sette pilastri della saggezza, il libro di memorie del colonnello Thomas Edward Lawrence (1885-1930), che rievoca a sua volta le sette colonne della Sapienza di Proverbi 9,1 —, di I tre pilastri del conformismo. L’altro è una breve prefazione, scritta dallo studioso di Bordeaux nel maggio del 1983 — e tradotta in inglese per l’edizione americana —, a un volume della storica britannica di origini ebraico-egiziane, Gizelle Littman — che scrive sotto il pseudonimo di «Bat Ye’ôr» («figlia del Nilo», in ebraico) — sulla condizione giuridica delle confessioni non islamiche in seno alla società musulmana (2).

Si tratta dunque di testi non recenti e di studi che non è ardito definire pionieristici. Tuttavia il rigore dell’argomentazione e la documentazione — già molto ampia, nonostante la profluvie odierna di studi di maggior o minor valore fosse allora ancora di là da venire — che li sorreggono donano loro un carattere, se non profetico, di certo assai acuto nella diagnosi e nella prognosi, rendendoli quindi preziosi sussidi, anche operativi.

Il curatore del volumetto è Alain Besançon (3), grande interprete del pensiero politico contemporaneo e a sua volta autore di pregevoli studi, anche di carattere teologico, su islam e cristianesimo (4).

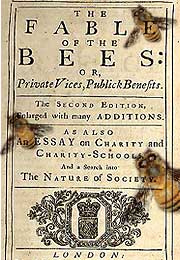

3. Che cosa dice in sintesi Ellul? Molto chiaramente — e, oserei dire, fuori dai denti — tre cose. Che l’islam è una minaccia per la civiltà occidentale, che questa minaccia si pasce della debolezza teoretica e morale prodotta in Occidente dall’attuale relativismo dominante e — ed è questo l’obiettivo specifico del saggio — che i tre luoghi comuni che corrono oggi sulle presunte parentele fra religione musulmana e cristianesimo — la comune filiazione abramitica, il comune monoteismo e essere i «popoli del libro» — sono semplicemente un falso e ripeterli, come fanno tanti intellettuali infatuati dell’islam, significa solo lavorare contro e non a favore di un possibile dialogo fra i due credi.

Infatti, la nozione di «figli di Abramo» per il cristianesimo non ha fondamenti etnici bensì spirituali — è figlio di Abramo chi fa le opere di Abramo, in primis ha fede assoluta in Dio — e può essere predicata anche di popoli o di personaggi al di fuori della stirpe abramitica, come traspare soprattutto dalla celebre disputa di Gesù con i farisei (cfr. Gv 8, 31-59). Anzi, la discendenza fisica da Ismaele dei popoli arabi crea una differenza e un potenziale dissidio in radice con gli ebrei e i cristiani, che discendono invece anche in senso proprio dal patriarca. Il monoteismo invocato alla base di tutte e tre le fedi ha poi un’accezione assai diversa al loro interno: soprattutto la dottrina trinitaria, che fa del cristianesimo un unicum, non è conciliabile con il rigido monoteismo islamico ed ebraico. Infine, i popoli del libro: se la base della religione ebraica è in un rapporto fra un popolo e il suo Signore, per il cristianesimo è un evento: quello dell’incarnazione, che ha il suo seguito e compimento nella risurrezione. In entrambi i casi, dunque, la Bibbia è un testo, dai molti generi, ispirato da Dio a un uomo e per di più non formalmente compiuto e che serve per guidare il credente ma non ne prescrive in dettaglio le opere. Per l’islam, viceversa, il libro è esso stesso Dio parola increata, rivelazione senza mediazione umana al profeta Mohammad e da vivere alla lettera come parusia di un Dio totalmente trascendente e impersonale. Le figure centrali stesse del cristianesimo: Maria, gli angeli, i profeti sono pensati dai musulmani alla luce del Corano e delle sue fonti interpretative collaterali, quindi in un senso molto diverso da quello cristiano.

Nello scritto di prefazione al volume sulla dhimmitudine, cioè la condizione giuridica di sottomissione dei cristiani e degli ebrei nelle società islamiche, Ellul mette ben a fuoco il senso di questa condizione in genere sbandierata come «tolleranza» islamica. In realtà si tratta di una condizione di inferiorità codificata, che già come tale crea un regime assai duro, ma essa è altresì suscettibile di revoche a discrezione dell’autorità, sì che la sua sospensione ha portato storicamente a veri e propri atti di violenza collettivi contro le comunità non musulmane. Lo stesso eccidio di massa degli armeni in Turchia nel 1915 è avvenuta nell’inerzia delle autorità islamiche — anche se il governo centrale era in mano a una fazione ultra-laicista —, civili e religiose.

4. L’altro lavoro, quello di Hahne, è più vicino a un reportage sulla condizione della società attuale che non a un vero e proprio saggio. Un reportage però pieno di fatti e per nulla asettico, che suona come una conferma che alcuni ambienti intellettuali contemporanei si sono lasciati «aggredire dalla realtà» e guardano il presente con lenti non più deformate dalle ideologie progressiste. In Hahne, come nella miglior tradizione del giornalismo d’ispirazione civile, questa nuova consapevolezza non può non tradursi in un’appassionata diagnosi e in un pressante appello e denuncia ad affrontare i problemi che la sua indagine fa emergere.

E questi problemi sono quelli che attanagliano la nostra società multiculturale, edonista, ultra-ugualitarista, secolarizzata oltre misura — Hahne, da buon teologo evangelico, essendo un gran conoscitore della Bibbia, è sensibile a quest’ultimo aspetto e la sua reazione intellettuale e morale si può leggere come una sorta di professione di fede —, piena di pre-giudizi ideologici.

Quando è suonato il campanello d’allarme che tutta una situazione stava degenerando ormai oltre il limite? Indubbiamente, per il mondo, la tragedia dell’11 settembre 2001, ma, per la Germania, secondo Hahne, anche il clamoroso caso, verificatosi nell’aprile del 2002, della strage — dodici morti — compiuta da un giovane «normale» e di buona famiglia, penetrato armato in una scuola di Erfurt, città della ex Germania democratica.

Questo eccidio è stato il segnale che una intera generazione cresciuta secondo i teoremi della post-modernità e allevata a credere che la vita sia solo un gioco, un divertimento, nascondeva un pauroso vuoto morale ed esistenziale fino al punto di perdere la nozione della differenza fra videogame e realtà, della distanza fra figure elettroniche abbattute e creature in carne e ossa massacrate senza pietà, prima di auto-«terminarsi». Nel vuoto di valori delle famiglie contemporanee sta per il giornalista tedesco l’origine di una vera «catastrofe» esistenziale (p. 13). Ed è un effetto che una società imperniata sull’elemento ludico, sul consumo di divertimento come di beni voluttuari e di cibi non può alla lunga non generare. Tantissime sono le facce di questa «catastrofe», di «una società» che «ha perso il senso della misura» (p. 20), che Hahne prende in considerazione: dalla diffusione della pornografia fra gli adolescenti, all’uso sempre più intenso delle droghe e degli alcolici, allo stordimento nei sabba delle discoteche, dei rave party e delle love parade. L’onda lunga del Sessantotto ha formato le famiglie, nel cui seno oggi cresce la nuova generazione degli adolescenti e tutto quell’armamentario di miti ideologici, ora ammuffiti, continua a generare effetti disastrosi, nonostante la conversione intellettuale dei «maestri» di allora, da Jürgen Habermas a Max Horkheimer e degli odierni politici allora sulle barricate. Di questi miti, della de-responsabilizzazione, della trascuratezza e dell’indifferenza che da essi promana, i giovanissimi sono autentiche vittime. Il declino del mito giovanilistico — anche per i mercati i giovani non sono più un target di massa privilegiato, come nel 1968 dopo il baby boom —, il lavoro femminile, l’aborto — dal 1974 otto milioni di non-nati in Germania! e si racconta che sono gli europei a chiamare i lavoratori extra comunitari perché non vogliono più fare i lavori umili… — e la non volontà di generare, una carenza affettiva reale mascherata dietro la concessione sempre più ampia di libertà e di denaro ai figli, i divorzi, la renitenza a stabilire legami affettivi duraturi, sono le facce di questa realtà.

La giovane generazione cresce oggi senza radici perché i loro padri hanno rinnegato le loro radici sotto molteplici aspetti, non ultimo quella della fede tradizionale.

Sotto la scure della documentata denuncia di Hahne sono un po’ tutti i pre-giudizi progressisti che hanno finora dominato a cadere l’uno dopo l’altro. Il Sessantotto ha lasciato delle eredità sicuramente pregevoli, ma il bilancio del dare e dell’avere è oggettivamente fallimentare. Per questo ci si trova immersi oggi, secondo Hahne, in «[…] una vera e propria guerra culturale, nella quale si gioca la partita della verità, della chiarezza, e della questione della nostra identità» (p. 8). E in questa partita «ciò di cui abbiamo bisogno non sono gli arbitri, ma gli attaccanti. Uomini che si mettano in gioco, che si rimbocchino le maniche e si diano da fare. Abbiamo bisogno di portatori di speranza, non di portatori di preoccupazioni» (pp. 86-87).

5. Solo una parte della rigorosa argomentazione e della ricca dotazione di materiali dei due saggi può trovare posto in questa sede. Per esempio il lavoro di Hahne contiene — un po’ sorprendentemente data la natura pamphletaire del volume — un’ampia gamma di puntuali citazioni da pensatori, noti e meno noti, che rafforza l’argomentazione e rende piacevole la lettura, delle quali cui mi piace riportare almeno: «Un piccolo borghese è colui che ha un rapporto assoluto con cose relative» (Søren Aabye Kierkegaard, 1813-1885).

Naturalmente, come accennato, nei due volumetti si nota anche qualche stonatura, soprattutto dovuta al background evangelico dei due autori e che da lettore cattolico non posso non rilevare. Per esempio, in Ellul le riserve sul culto dei santi, assimilato a sopravvivenze di paganesimo, e in Hahne l’insistenza sulla Bibbia come unica arma a disposizione per il rinsavimento morale dell’Europa. Lungi da me pensare che non sia necessaria, però credo che richieda una articolata mediazione culturale.

Né pare da tacere — ma qui i due autori non c’entrano — il giudizio impreciso che Maurizio Belpietro, direttore de il Giornale, esprime su Papa Benedetto XVI nella sua Prefazione (pp. VII-X) al volume di Hahne riguardo a una sua presunta ritrattazione dopo le reazioni al suo discorso di Ratisbona.

In ogni caso si tratta di due letture utilissime per propiziare il risveglio delle forze intellettuali e politiche della nostra esausta Europa e di due belle prese di posizione da parte di uomini senz’altro di disuguale statura culturale, ma con la medesima consapevolezza e la stessa voglia di reagire.

Note

(1) JACQUES ELLUL, Islam e cristianesimo. Una parentela impossibile, con una Prefazione di Alain Besançon e una Premessa di Dominique Ellul, Lindau, Torino 2006, pp. 128, € 12; e PETER HAHNE, La festa è finita. Basta con la società del divertimento, 2004, trad. it., con una Prefazione di Maurizio Belpietro, Marsilio, Venezia 2006, pp. 118, € 10.

(2) Cfr. BAT YE’ÔR, The Dhimmi Jews and Christians under Islam, trad. ingl., Fairleigh Dickinson University Press, Rutherford (NJ)-Londra 1985 (6a ed., ivi 2003) (cfr. anche l'ed. fr.: Juifs et chrétiens sous l'islam: les dhimmis face au défi intégriste, Berg International, Parigi 1994); cfr., presumibilmente (non ho avuto fra mani i volumi), la medesima prefazione in EADEM, The Decline of Eastern Christianity Under Islam: from Jihad to Dhimmitude. Seventh-Twentieth Century, trad. ingl., Fairleigh Dickinson University Press-Associated University Presses, Madison (NJ)-Londra 1996 (4a ed., ivi, 2002)(ed. or., Les Chrétientés d'Orient entre «jihâd» et dhimmitude: VIIe-XXe siècle, Cerf, Parigi 1991).

(3) Cfr. la sua Prefazione, pp. 5-27.

(4) Cfr., per esempio, il suo denso articolo L’impossibile dialogo con l’islam secondo Alain Besançon, ne il Domenicale. Settimanale di cultura, anno III, n. 9, Milano 28-2-2004, pp. 6-7.